三菱UFJ銀行が発行している、キャッシュカード一体型PASMO。

カード一枚にキャッシュカード機能だけでなく、交通系ICカードのPASMO(パスモ)も付いて便利!というシロモノです。

がしかし!とんだ落とし穴が潜んでいました。

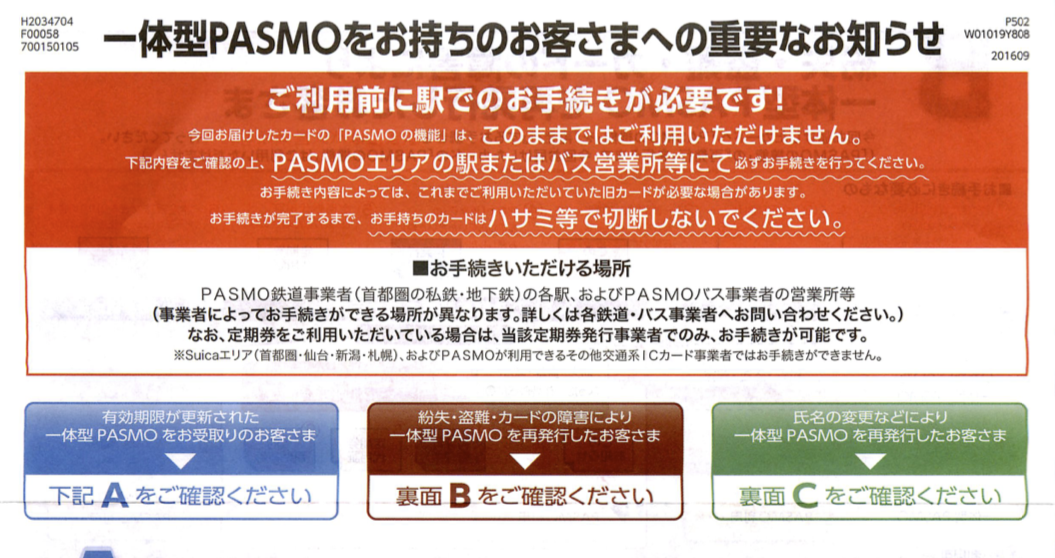

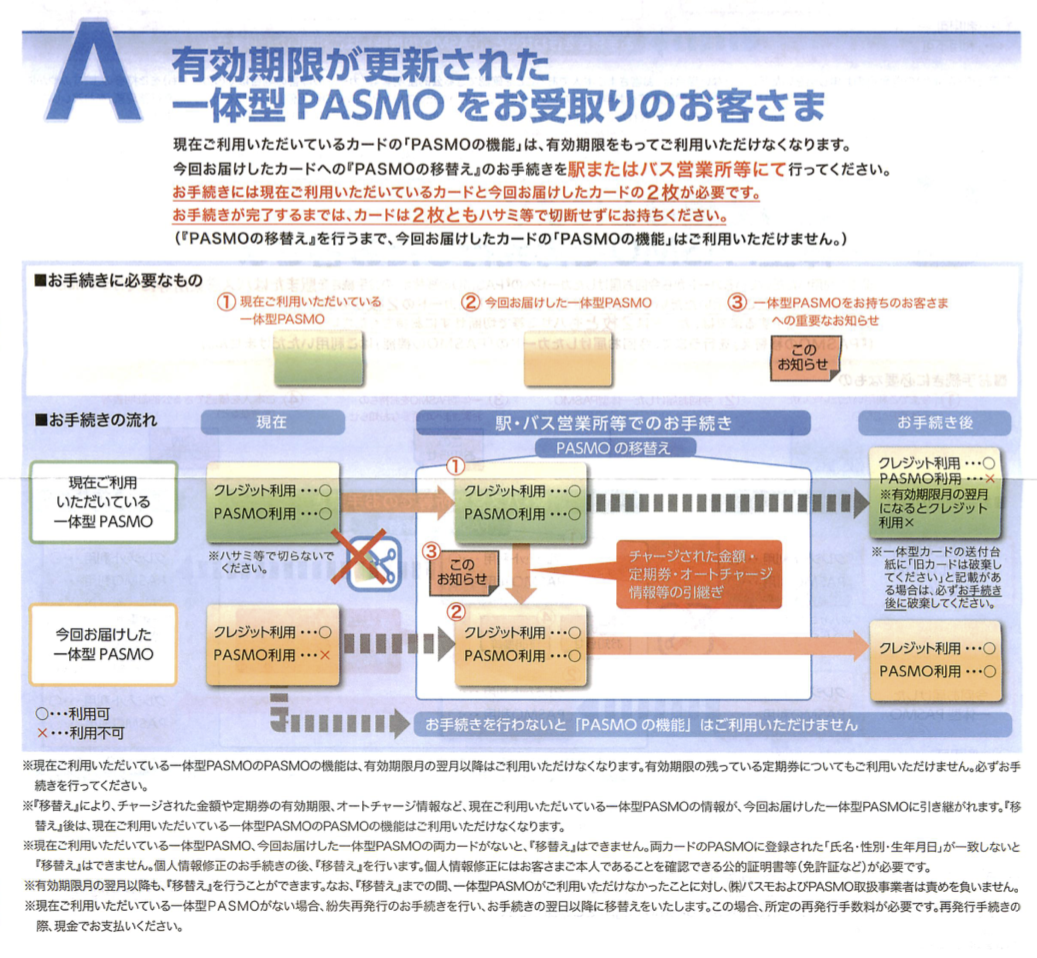

最初に使っていたまでは良かったのですが、5年の有効期限が迫り、新しい更新カードが届いたところ、思いもよらぬ面倒な手続きが待ち構えていたのです。

この説明書の通り、駅での手続きが必要。

これ、ITに詳しくない人なら「そんなの当たり前じゃん」って思うかも知れません。

いやいや、本来、こんなの自動で出来る範囲なのです。

情報工学的に、なぜわざわざ窓口へ行かされるのか疑問を抱いたのかを説明します。

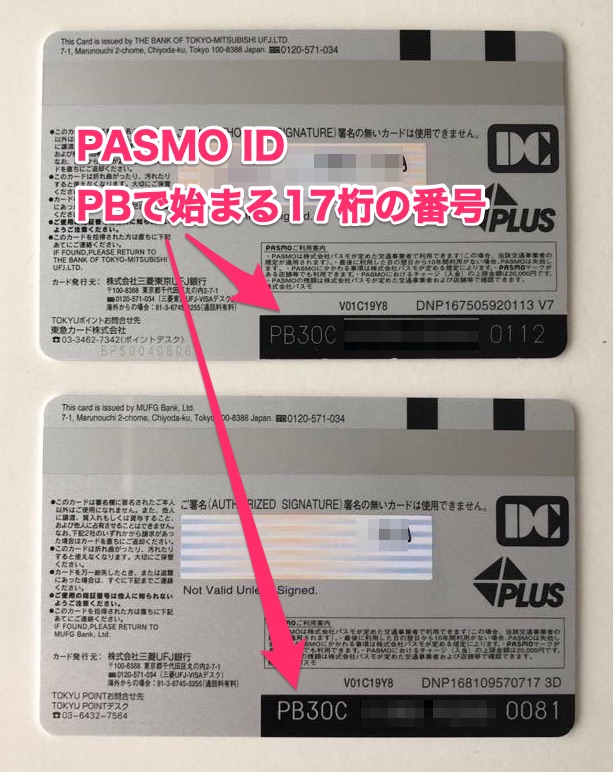

裏面にはPASMO IDが表示されています。

つまり、発行事業者は、旧PASMO IDと新PASMO ID の紐付けが出来ているわけです。

有効期限がこの例では2018年12月までとなっているので、2019年1月1日の午前0時にサーバ側で自動的に移行すれば良いだけ。わざわざ顧客を窓口まで来させる意味なんかゼロなのです。

ちなみにPASMO残高はカード内に保管されておらず、サーバ側で管理されています。なのでICカードライターで勝手に残高を増やすなんて事は不可能なわけです。

サーバ側で残高を管理していて、カードのICチップには単にPASMO IDの番号のみしかなのだから、本来、勝手にサーバで移行すれば顧客は期限後に旧カードを破棄するだけで良いのです。

しかも、最近は鉄道会社が人員削減をしているので、定期券窓口はどんどん閉鎖されて都内でもかなり限定されていて、普段使わない駅までわざわざ行かなければなりません。

しかも、PASMOを扱っている鉄道会社なら何処でも良いのかと思ったら、このカード、東急ポイントなんてのが勝手に付いているので、東京メトロの某駅の駅員に尋ねてみたところ、東急ポイントのカードなので東急線でしかできませんとか言う始末(恐らく東京メトロの駅員の知識が無かったと思います)。

そもそも、すべてサーバ側にデータがあるのだから、自動的にシステムで切り替えるべきでしょう。

一体型PASMOカードには要注意という話でした。